通常の教科書だと大体中2の最後が中3の最初に学ぶ受動態。

ここまで英語で生き残ってる子も多くはないが

その少ない生存者も、この受動態で躓く子は多い。

結構多い印象だ。

まず、能動態の日本語から指導はスタートする。

太郎は毎日このペンを使う

そして、この状況は変えずに

「○○される」となるように日本語を変える。

このペンは毎日太郎によって使われる

となる。

ここで

太郎は毎日このペンを使われる

としてしまう子がいるが、それは状況が変わっちゃってるよね、と指導。

あくまでも、目の前で起きていることは変えずに、

動作主と動作を受ける側を入れ替わるんだと染み込ませる。

この日本語段階で躓くことは絶対に避けたい。

そして

ここからが危険ゾーン

通常、テキストとかに書いてある説明は

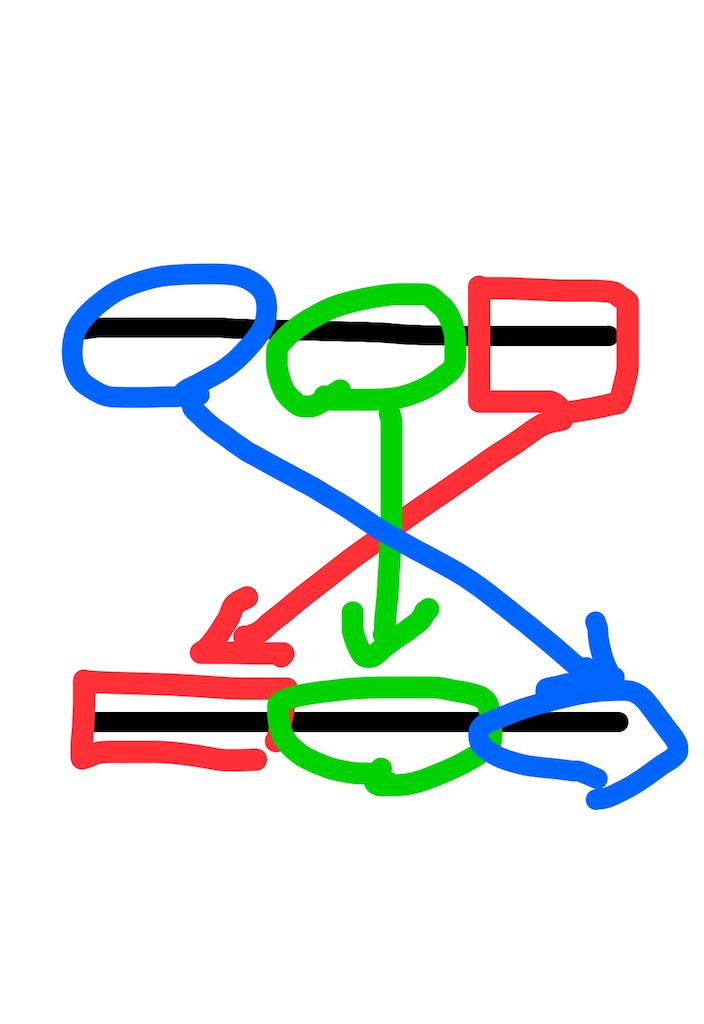

図解

のようなものになる。

Taro uses this pen every day.

この文の目的語を文頭に主語として「移動」させ、

動詞の部分を「be動詞 ➕ 過去分詞」に変えて

主語だったものを「by 動作主」という形にして「移動」させる

こんな「図解」つきで。

これまで、こんな図解なんて出てきてないのに、

受動態でいきなりの図解…

「なにそれー」

ってなるか

「あー、このやり方で変えれば良いのか」

と納得するか

これが大体一般的な受動態の指導法。

納豆英文法と全然違う!

受動態の文は、能動態の文を「変化」させたものじゃなくて

スタートからオリジナルの文としてそこに存在してるんだよ。

そうでしょ?

日本語だって、まず能動態の文を考えてから、それを「入れ替え」て受動態の文を作るなんてことはしないよね?

すごく当たり前のことなんだけど

なぜか受動態の単元には奇怪な「図解」が出てくる。

おそらく文法問題で「態の変換」が出るからかな。

どうなんだろう。