昨日、何度目かの現在完了進行形の復習をした中2に

大学受験まで使える「伸びる勉強マインド」の話をした。

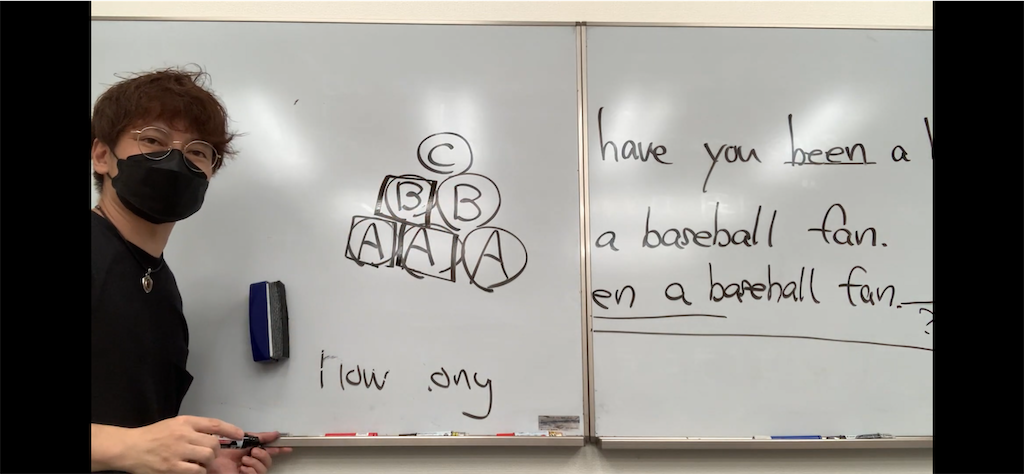

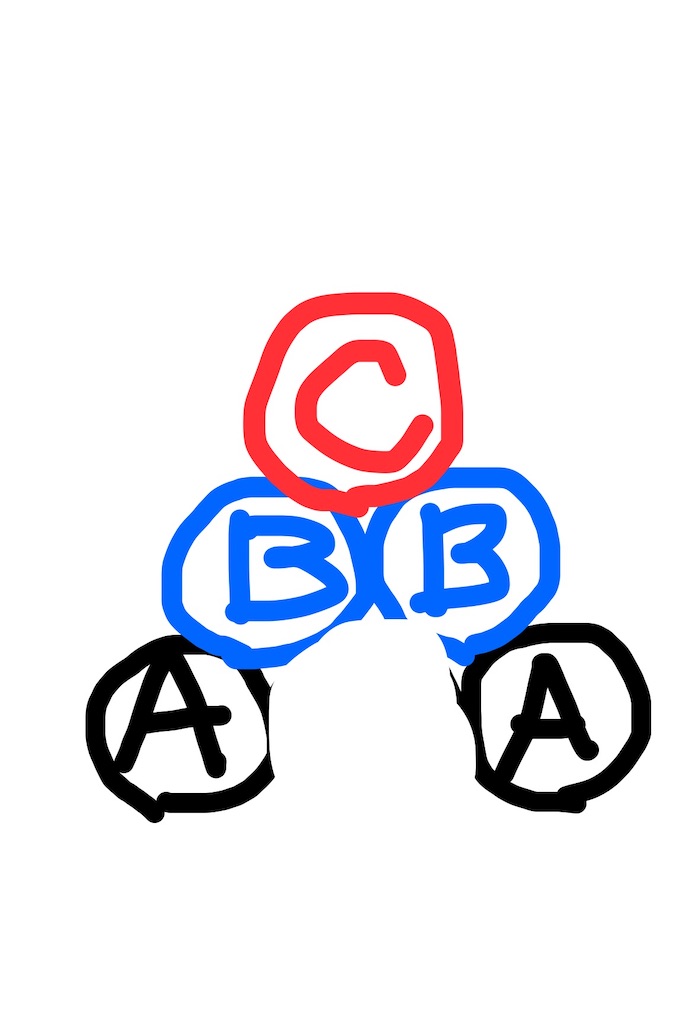

これ

勉強というのは、どんな単元、どんな問題であれ

基礎問題という土台の上に練習問題があり、その上に発展問題が乗っている。

基礎をA

練習をB

発展をC

とする。

上に行きたい子達は、主に「C」との格闘が勉強だと考えている。

たから必死にCを解き、解説を読んで理解しようと頑張る。

しかし、どうしても乗り越えられないことも多い。

学年が上がれば上がるほど

上位になればなるほどその傾向は強くなる。

どうして乗り越えられないのか

どうして心が折れるのか

それは

実にシンプルで簡単な理由にいきつく。

難しい問題はなぜ難しいのか。

それは

「知識の組み合わせ」が必要だからである。

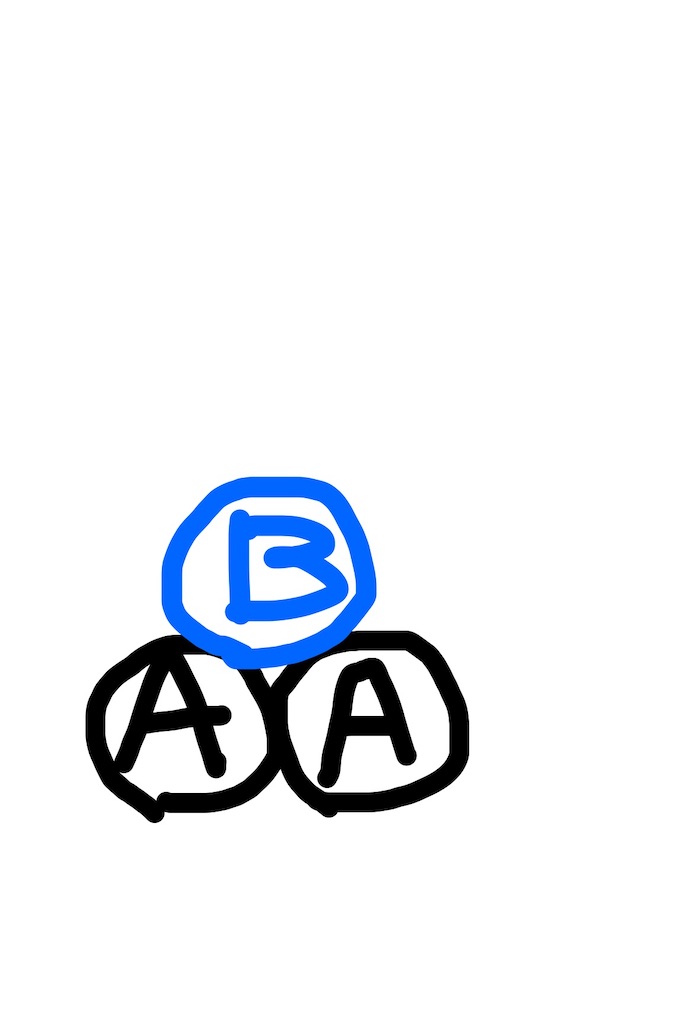

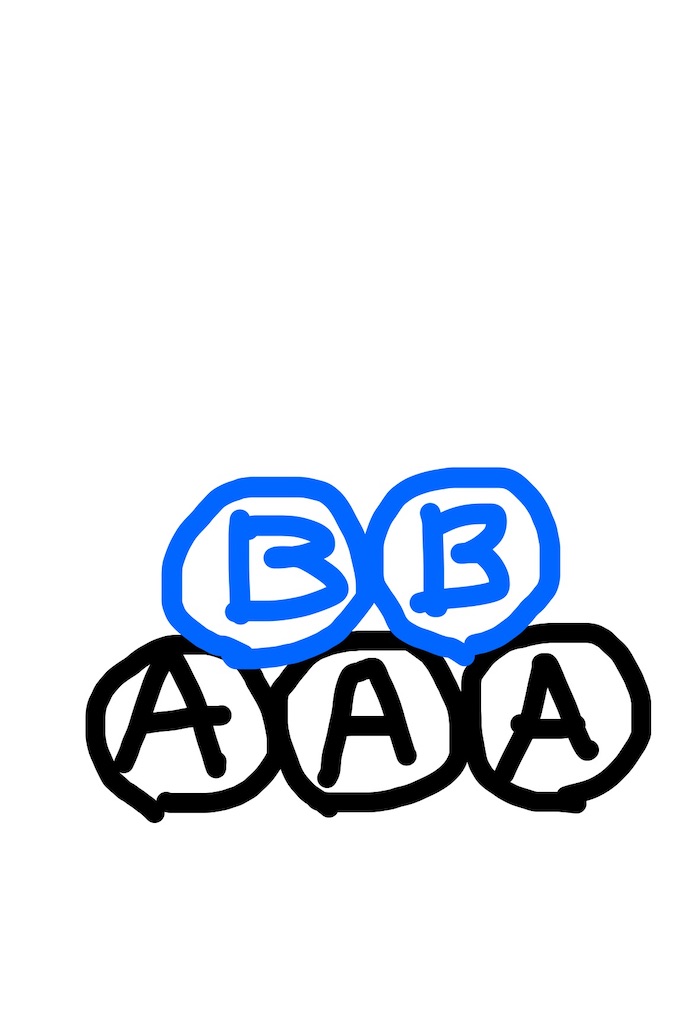

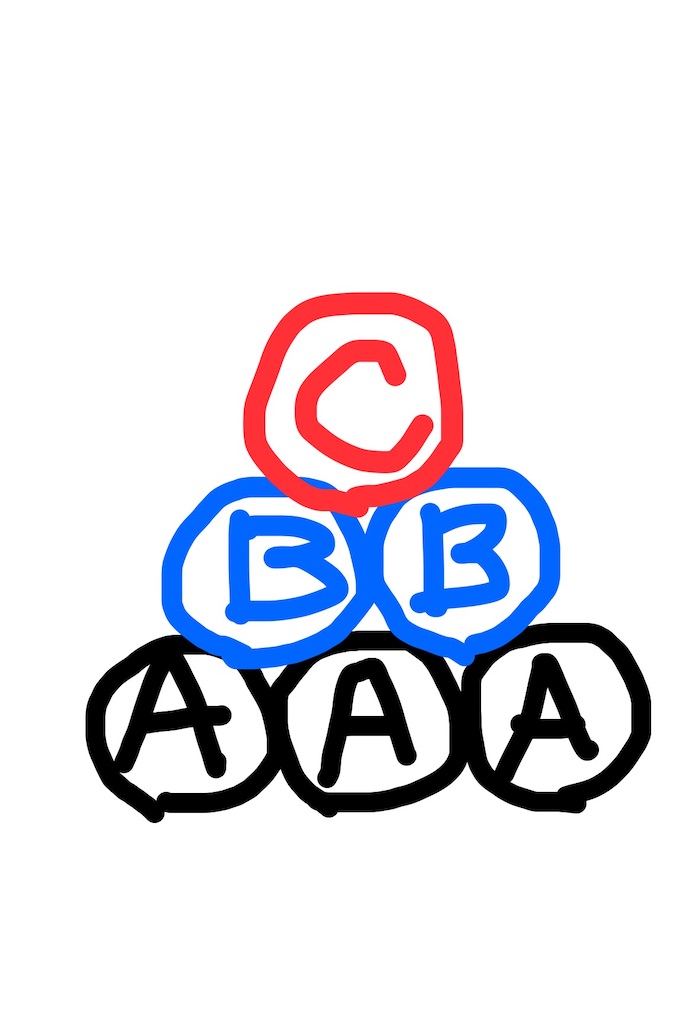

Aという基礎知識が2つあると、その上にBが1つ乗る。

そしてまた別のAが揃うと、その上にまたBが一つのる。

そして、Bが二つ揃うとそこにようやくCが一つ乗る。

これが「解ける」「分かる」「できる」に必要なメカニズムだ。

しかし、

もしその中の「A」が不完全だったとしたら?

忘れてしまったとしたら?

ラッキーパンチで絶妙なバランスを保ち、なんとかCを解くこともできるかもしれない。

しかし、殆どの場合崩れてしまうだろう。

結局は土台なのだ。

幼少期から公文だZ会だと、難易度を上げたり先取りしたりすることに躍起になる親は多い。

そういう子達を何人も見てきた。

しかし

その多くがどこかで伸び悩む。

そりゃそうだ。

崩れる前にパパっとA、Bを組み上げ、その上に乗った一瞬のCを解く。

うちの子凄い!

うちの子あの高校に行けるかも!

そんな喜びと期待。

しかし、

実際には土台はスカスカ。

そりゃそーだよね?

だって土台だよ?

一番時間かかるに決まってるじゃんね。

強くしようとすればするほど。

さらに怖いのは、一度でも「C」に到達してしまった子は、

もはや自分は「できる」と思ってしまい、AやBを舐めるんだ。

プロのアドバイス通りにバットを振り、その掛け声に合わせてフルスイングしたらたまたまホームラン打てちゃった小学生

「俺はホームランバッターだ!」

と勘違いするようなものだよね。

そんなわけないじゃんね。

そういう話

松江塾では「雑談」と呼んでいる。

そして、僕の授業は半分以上雑談である。